Die 7 Grundsätze der Achtsamkeit #5 Nicht Erzwingen

Die 7 Grundsätze der Achtsamkeit – #5 Nicht-Erzwingen

- Die 7 Grundsätze der Achtsamkeit – #5 Nicht-Erzwingen

- Warum ist „Nicht-Erzwingen“ so schwer zu greifen?

- „Nicht-Erzwingen“: Das „Ich“ im Buddhismus

- „Nicht-Erzwingen“: Das „Ich“ in der westlichen Kultur

- „Nicht-Erzwingen“: Das „Ich“ in der Literatur

- „Nicht-Erzwingen“: Das „Ich“ in der Psychoanalyse

- „Nicht-Erzwingen“: Das „Ich“ in der Verhaltenstherapie

- „Nicht-Erzwingen“: Das „Ich“ in der Narrativen Therapie

- „Nicht-Erzwingen“: Das „Ich“ in der Achtsamkeit

„Lebenskunst bedeutet, sein Leben bewusst zu führen. Wer also nicht nur von einem Tag zum nächsten hastet, sondern ab und zu einen Schritt zurücktritt und sich Gedanken darum macht, wie er lebt, und versucht, sich immer wieder neu zu orientieren, der betreibt Lebenskunst.“ -W. Schmid-

Der Grundsatz des Nicht-Erzwingens ist – außerhalb der formalen Achtsamkeitsübungen – am schwierigsten zu beschreiben und zu verstehen. Darum gibt es auch so viele, mehr oder minder spirituelle, Binsenweisheiten im Internet zu dem Thema. Dabei ist das Gefühl, etwas zu wollen, vielleicht sogar zu ersehnen, häufiger Begleiter unseres Alltags: ein tolles Auto sehen, das leider unser Budget sprengt, Menschen, Situationen und Gefühle herbei wünschen.

Warum ist „Nicht-Erzwingen“ so schwer zu greifen?

„Nicht-Erzwingen“: Das „Ich“ im Buddhismus

Hier hilft, ohne in Religion einzusteigen, der Blick zurück in die Geschichte des Begriffs. Im Theravada-Buddhismus steht Pali Tanhā für Begehren, Verlangen, Gier, Durst oder Wollen, d. h. den „Ich-will“- oder „Ich-will-nicht“-Geist. Im Wikipedia-Eintrag heißt es dazu: „Tanhā [ist] … im Buddhismus …  Ursache allen Leidens (Dukkha) die den Menschen an den Kreislauf der Wiedergeburten (Samsara) fesselt. Mit Tanhā sind alle Formen des Verlangens gemeint, ob sie sich auf Nahrung, Leben, Sex, oder irgendein anderes Objekt richten… Die Definition von Tanhā geht über das Verlangen nach materiellen Objekten oder sinnlichen Freuden hinaus. Sie beinhaltet ebenso das Verlangen nach Leben, nach Ruhm, nach Schlaf, nach emotionalen Zuständen (Freude, Begeisterung, Liebe …) …“. Tanhā ist das achte Glied der 12-gliedrigen Kette des „Bedingten Entstehens“, einer Konzeption die vor dem ersten Jahrundert v. Chr. durch rein spekulatives Denken entstand, aber auch heute noch spannende Anregungen für Wahrnehmungspsychologie und Kognitionswissenschaften liefert. Die Glieder 1–2 darin gehören in das „vorangegangene Leben“ im Kreislauf der Wiedergeburt, die Glieder 3–10 sind Bedingungen des aktuellen Lebens. Die letzten beiden Glieder gehören zum „zukünftigen Leben“. Damit wird der Daseinskreislauf (samsāra) erklärt. Das Begehren gehört zu den persönlichen Aspekten des Lebens und entsteht aus Empfindungen. Es ist selbst Ursache des Anhaftens, aus dem wiederum gewohnheitsmäßige Tendenzen entstehen. Anhaften meint Anhaften an Sinnesempfindungen, z. B. an das Empfinden von Lust oder Anhaften an feste Meinungen, aus denen dann ein falsches Weltbild entsteht, Anhaften an feste Gewohnheiten sowie der Glaube, durch das bloße Ausüben bestimmter Rituale könne eine spirituelle Weiterentwicklung oder gar Erleuchtung entstehen, und schließlich die Annahme, es gebe einen festen, unveränderlichen Wesenskern, ein „Ich“.

Ursache allen Leidens (Dukkha) die den Menschen an den Kreislauf der Wiedergeburten (Samsara) fesselt. Mit Tanhā sind alle Formen des Verlangens gemeint, ob sie sich auf Nahrung, Leben, Sex, oder irgendein anderes Objekt richten… Die Definition von Tanhā geht über das Verlangen nach materiellen Objekten oder sinnlichen Freuden hinaus. Sie beinhaltet ebenso das Verlangen nach Leben, nach Ruhm, nach Schlaf, nach emotionalen Zuständen (Freude, Begeisterung, Liebe …) …“. Tanhā ist das achte Glied der 12-gliedrigen Kette des „Bedingten Entstehens“, einer Konzeption die vor dem ersten Jahrundert v. Chr. durch rein spekulatives Denken entstand, aber auch heute noch spannende Anregungen für Wahrnehmungspsychologie und Kognitionswissenschaften liefert. Die Glieder 1–2 darin gehören in das „vorangegangene Leben“ im Kreislauf der Wiedergeburt, die Glieder 3–10 sind Bedingungen des aktuellen Lebens. Die letzten beiden Glieder gehören zum „zukünftigen Leben“. Damit wird der Daseinskreislauf (samsāra) erklärt. Das Begehren gehört zu den persönlichen Aspekten des Lebens und entsteht aus Empfindungen. Es ist selbst Ursache des Anhaftens, aus dem wiederum gewohnheitsmäßige Tendenzen entstehen. Anhaften meint Anhaften an Sinnesempfindungen, z. B. an das Empfinden von Lust oder Anhaften an feste Meinungen, aus denen dann ein falsches Weltbild entsteht, Anhaften an feste Gewohnheiten sowie der Glaube, durch das bloße Ausüben bestimmter Rituale könne eine spirituelle Weiterentwicklung oder gar Erleuchtung entstehen, und schließlich die Annahme, es gebe einen festen, unveränderlichen Wesenskern, ein „Ich“.

„Nicht-Erzwingen“: Das „Ich“ in der westlichen Kultur

Dieses „Ich“ nimmt, spätestens seit René Descartes in unserer Kultur einen zentralen Platz ein. Descartes erhob die Existenz des Ich als ein Subjekt von Gedanken zur Grundlage des Wissens überhaupt. Seitdem musste das „Ich“ in der Philosophie unterschiedliche Dienste leisten: vom Beweis für die Existenz einer unsterblichen Seele bis zur „Lebensbewegung des Seins selber“.

„Nicht-Erzwingen“: Das „Ich“ in der Literatur

In der westeuropäischen Literatur ist das „Ich“ ebenso seit dem 17. Jahrhundert angesagt. Daniel Defoe beginnt „Robinson Crusoe“: „Ich kam zu York im Jahr  1632 zur Welt.“ (In der Dichtung reicht das „Ich“ sogar noch weiter in der Geschichte zurück. „Ich saz ûf eime steine…“ heißt es schon bei Walter von der Vogelweide.) 1785 beginnend, inszenierte Karl Philipp Moritz in seinem – einigermaßen unleserlichen – Vorläufer des psychologischen Romans „Anton Reiser“ die Lebensgeschichte (s)einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung vom sog. verletzlichen Typ. Der Protagonist zeichnet sich durch einen Mangel an Empathie, Überschätzung der eigenen Fähigkeiten und unausgesetztes Verlangen nach Anerkennung aus. Alles wird für Reiser zur Bühne der Selbstdarstellung und auch zum Schauplatz einer Empfindsamkeit, während Menschen auf die er trifft, mit wenig Einfühlungsvermögen und emotionaler Wärme vom Protagonisten wahrgenommen und vom Autor geschildert werden. Das Besondere an dem Roman ist, dass er, ohne die frühen Einsichten des Buddhismus oder die späteren Erkenntnisse der Psychologie, eine Persönlichkeitsstörung so detailgenau schildern und ihre Ursachen in der frühen Entwicklung des Romanhelden verorten kann: im Spannungsfeld zwischen seiner beengenden Herkunft und seinem Streben nach Anerkennung und Erfolg. Probleme und Misserfolge werden dabei nicht als Ergebnis seiner Herkunft dargestellt, sondern vielmehr als Folge der Fehlentscheidungen Anton Reisers und der Borniertheit und des Eigennutzes seiner Erzieher und Lehrherren. Am Ende entsteht die Entwicklungsgeschichte eines begabten jungen Menschen erstens als Zerrbild überkommener pädagogischer Konzepte, zweitens aber auch als Beispiel überzogener Empfindsamkeit eines Zöglings mit Neigung zur Hypochondrie und Überempfindlichkeit gegenüber seiner Umwelt.

1632 zur Welt.“ (In der Dichtung reicht das „Ich“ sogar noch weiter in der Geschichte zurück. „Ich saz ûf eime steine…“ heißt es schon bei Walter von der Vogelweide.) 1785 beginnend, inszenierte Karl Philipp Moritz in seinem – einigermaßen unleserlichen – Vorläufer des psychologischen Romans „Anton Reiser“ die Lebensgeschichte (s)einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung vom sog. verletzlichen Typ. Der Protagonist zeichnet sich durch einen Mangel an Empathie, Überschätzung der eigenen Fähigkeiten und unausgesetztes Verlangen nach Anerkennung aus. Alles wird für Reiser zur Bühne der Selbstdarstellung und auch zum Schauplatz einer Empfindsamkeit, während Menschen auf die er trifft, mit wenig Einfühlungsvermögen und emotionaler Wärme vom Protagonisten wahrgenommen und vom Autor geschildert werden. Das Besondere an dem Roman ist, dass er, ohne die frühen Einsichten des Buddhismus oder die späteren Erkenntnisse der Psychologie, eine Persönlichkeitsstörung so detailgenau schildern und ihre Ursachen in der frühen Entwicklung des Romanhelden verorten kann: im Spannungsfeld zwischen seiner beengenden Herkunft und seinem Streben nach Anerkennung und Erfolg. Probleme und Misserfolge werden dabei nicht als Ergebnis seiner Herkunft dargestellt, sondern vielmehr als Folge der Fehlentscheidungen Anton Reisers und der Borniertheit und des Eigennutzes seiner Erzieher und Lehrherren. Am Ende entsteht die Entwicklungsgeschichte eines begabten jungen Menschen erstens als Zerrbild überkommener pädagogischer Konzepte, zweitens aber auch als Beispiel überzogener Empfindsamkeit eines Zöglings mit Neigung zur Hypochondrie und Überempfindlichkeit gegenüber seiner Umwelt.

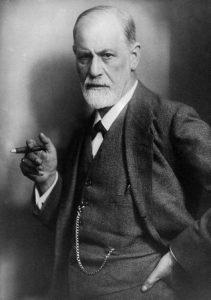

„Nicht-Erzwingen“: Das „Ich“ in der Psychoanalyse

Eine spezielle Ausrichtung erfuhr der Begriff in der Psychoanalyse Sigmund Freuds. Er teilt die Psyche zufolge in drei Instanzen:

- Das Es oder Id, im Unbewussten und Ort der grundlegenden Instinkte und Triebe des Menschen.

- Das Über-Ich oder Super-Ego, die Gewissensinstanz als Ergebnis der elterlichen Erziehung.

- Das Ich oder Ego, mit dem Freud das bewusst Erfahrende bezeichnet. Dieses Ich wird sowohl vom Über-Ich als auch vom Es beeinflusst und vermittelt zwischen diesen beiden Instanzen.

Dem Ich wird in der Psychoanalyse eine besondere Bedeutung bei der Entstehung psychischer Krankheiten zugesprochen. Die von Anna Freud beschriebenen Abwehrmechanismen beschreiben die Fähigkeit des Ichs, unangenehme Gefühle und Gedanken auf verschiedene Weise abzuwehren, so dass sie dem Bewusstsein nicht mehr direkt zugänglich sind.

Heute werden dem „Ich“ verschiedene Funktionen zugeschrieben:

- Realitätsprüfung

- Urteilen

- Realitätssinn

- Regulation von Trieb und Affekt

- Objektbeziehungen

- Denken

- Abwehr

- Autonomie

- Bewältigungskompetenzen.

Wichtige Aspekte der Ich-Psychologie wurden von Heinz Hartmann eingeführt. Er führte den Begriff des „Selbst“ in die Psychoanalyse ein, das er als einen Teil des „Ich“ auffasst. Damit konnten auch Aspekte des eigenen Selbsterlebens beschrieben werden.

„Nicht-Erzwingen“: Das „Ich“ in der Verhaltenstherapie

In der Frühzeit der Verhaltenstherapie wurde die Auseinandersetzung mit Begriffen wie „Ich“ oder „Selbst“ als Spekulation radikal abgelehnt. Mit der „kognitiven Wende“ der Rational-Emotiven Verhaltenstherapie taucht das „Ich“ wieder als Träger der Einheit aus Denken, Fühlen und Handeln sowie der

subjektiven Bewertungen auf. Selbstmanagement oder Selbstwirksamkeit spielen eine wichtige Rolle. Dabei bleibt es aber schwierig zu definieren, am ehesten als „Selbstsystem”. Danach entsteht das Selbstbewusstsein im Laufe der im Zusammenspiel verschiedener Netze von Nervenzellen (Neuronen). So wie das Verhalten anderer Lebewesen abgebildet wird, so könnte auch das eigene Verhalten in Aktivierungsmustern von Neuronen dargestellt werden.

„Nicht-Erzwingen“: Das „Ich“ in der Narrativen Therapie

Die narrative Therapie leitet ihr noch radikaleres Verständnis vom „Ich“ aus den Positionen des Pragmatismus ab, der den Menschen als ein aktives Wesen bezeichnet, das sich seine Welt mittels Interaktion mit ihr selbst konstruiere. Danach existiert ohne das Individuum die Welt überhaupt nicht. Anders herum, entsteht das „Selbst“, bzw. das „Ich“, einzig und allein auf die Weise, wie es von anderen Menschen wahrgenommen wird. Dann „erzählen“ wir anderen von „uns“, erfahren dabei Bestätigung oder Widerspruch, und hören von anderen Erzählungen über uns, die unsere eigene Geschichte ergänzen oder verändern, oder ihr sogar widersprechen. Leben besteht immer aus mehr als nur einer Geschichte. Manche Geschichten helfen uns, manche führen in eine Sackgasse. Durch Erarbeitung alternativer Lebensgeschichten können wir unser Leben besser verstehen und neu bewerten, ihm einen anderen Sinn geben. Da diese „Ich“-Erzählungen nicht nur Beschreibungen und Ursachenvermutungen enthalten, sondern auch, durch Werte die wir darin anerkennen, und Werte, die wir damit ablehnen, unsere Bewertung der Warnehmung oder unser Verhalten steuern, sind es also nicht nur neue, andere Geschichten über das Leben, die in der Therapie erarbeitet werden. Sondern wir können mit einer neuen Erzählweise unser Leben verändern.

Die narrative Therapie leitet ihr noch radikaleres Verständnis vom „Ich“ aus den Positionen des Pragmatismus ab, der den Menschen als ein aktives Wesen bezeichnet, das sich seine Welt mittels Interaktion mit ihr selbst konstruiere. Danach existiert ohne das Individuum die Welt überhaupt nicht. Anders herum, entsteht das „Selbst“, bzw. das „Ich“, einzig und allein auf die Weise, wie es von anderen Menschen wahrgenommen wird. Dann „erzählen“ wir anderen von „uns“, erfahren dabei Bestätigung oder Widerspruch, und hören von anderen Erzählungen über uns, die unsere eigene Geschichte ergänzen oder verändern, oder ihr sogar widersprechen. Leben besteht immer aus mehr als nur einer Geschichte. Manche Geschichten helfen uns, manche führen in eine Sackgasse. Durch Erarbeitung alternativer Lebensgeschichten können wir unser Leben besser verstehen und neu bewerten, ihm einen anderen Sinn geben. Da diese „Ich“-Erzählungen nicht nur Beschreibungen und Ursachenvermutungen enthalten, sondern auch, durch Werte die wir darin anerkennen, und Werte, die wir damit ablehnen, unsere Bewertung der Warnehmung oder unser Verhalten steuern, sind es also nicht nur neue, andere Geschichten über das Leben, die in der Therapie erarbeitet werden. Sondern wir können mit einer neuen Erzählweise unser Leben verändern.

„Schwimmen zwei junge Fische des Weges und treffen zufällig einen älteren Fisch, der in die Gegenrichtung unterwegs ist. Er nickt ihnen zu und sagt: »Morgen, Jungs. Wie ist das Wasser?« Die zwei jungen Fische schwimmen eine Weile weiter, und schließlich wirft der eine dem anderen einen Blick zu und sagt: »Was zum Teufel ist Wasser?«“ -David F. Wallace-

„Nicht-Erzwingen“: Das „Ich“ in der Achtsamkeit

Schwirrt Ihnen der Kopf? Dann vergessen Sie gern die Einzelheiten dieser Geschichte des „Ich“-Begriffs. Eines aber wird deutlich: allen Theorien gemeinsam ist der Umstand, dass sie konstruiert sind – gestützt auf Beobachtungen zwar, aber in sich selbst konstruiert. Die Sprache leistet begreiflicherweise Schützenhilfe. Sie übersetzt in ihrer Gestalt die Art, wie wir die Welt und uns selbst wahrnehmen, so dass wir mit jedem beliebigen gesprochenen oder geschriebenen Satz implizit auch etwas über uns, den Adressaten, unsere Beziehung zu ihm und unsere Wünsche an ihn mitteilen. Wir sind so sehr gefangen in unserem „Ich“, dass es uns geht, wie den Fischen in der Parabel: wir können das offensichtliche, allgegenwärtige und wichtige „Ich“ nur schwer erkennen und noch schwerer in Frage stellen.

Wenn wir etwas wollen, das jetzt nicht da ist, tritt der oben schon genannte „Ich-will“- oder „Ich-will-nicht“-Geist, das „Ich“, in Aktion: wir bewerten unsere Empfindungen und Wahrnehmungen und wünschen uns die Wiederkehr oder die anhaltende Dauer angenehmer Empfindungen bzw. das Ende von unangenehmen.

In beiden Fällen führt uns unser Sehnen aus dem gegenwärtigen Augenblick und seiner Fülle heraus. Wer schon einmal in der Meditation tiefe und schöne Zustände erlebt hat, kann leicht in die Falle tappen: “Das will ich wieder erleben”. Sobald sich dieser unbewusste Gedanke einstellt, ist der Zustand zerstört und nicht mehr greifbar. Der Gedanke hindert uns, mit Anfängergeist, urteilslos und mit Geduld im Moment zu sein. Denn “wieder dahin wollen” ist einmal nicht “hier sein”, und es fühlt sich auch anders an.

Wer sich also in der formalen Übung oder im Alltag achtsam bewegen will, muss auf das „Erzwingen“ eines Zustands oder einer Empfindung verzichten lernen, die ihm sein Sehnen so erstrebenswert macht. „Nicht-Erzwingen“ ist der erste Schritt aus der Falle des „Begehrens“ und „Anhaftens“. Dann wird weder das Auto weniger toll, noch die Anwesenheit geliebter Menschen weniger erfüllend. Aber wir träumen uns deswegen nicht aus dem gegenwärtigen Moment heraus. Wir können den Gedanken sogar genießen und dann zusehen, wie er sich auflöst. Das tut er früher oder später ohnehin. Wenn uns ein Gedanke aber lähmt, verbittert oder hilflos macht, ist es besser, wenn wir ihn früher wieder loswerden.

Im Alltag geht es dabei um die „Lebenskunst“: weder in einem Hamsterrad von immer neuen Wünschen und Forderungen gefangen, durch das Leben zu hasten, noch mit „So ist es halt“, auf die bewusste Gestaltung unseres Lebens zu verzichten. Die dazu notwendigen „Ich“-Funktionen oder „Geschichten über uns“ aufzurufen und wirksam einzusetzen, erfordert sowohl Kraft, als auch Kreativität, immer und immer wieder.

In der formalen Übung geht es um das Nichtstun. Darum ist die Meditation in der Leistungsgesellschaft auch so schwierig: „Nicht-Erzwingen“ bedeutet, ohne Ziel und Erwartung in die Übung oder eine Meditation zu gehen. Wir haben täglich 24 Stunden Zeit, alles Mögliche zu tun. Die Zeit, die wir auf eine Meditation verwenden, ist eine Zeit in der wir im Grunde genommen Nichts tun, in der wir aber auf jeden Fall nichts erzwingen wollen. Wir nehmen einfach wahr, was ohnehin in unserem Bewusstsein vorhanden ist, denn, neurologisch gesprochen, hören unsere Sinnesorgane nicht auf, uns mit Informationen über Innen- und Außenwelt zu versorgen, nur weil wir, in Gedanken oder Tätigkeiten versunken, gar nicht darauf achten. Es geht darum, Augenblick für Augenblick zu verfolgen, was geschieht.

Man muss mit den buddhistischen Konzepten von Wiedergeburt und Leiden nicht einverstanden sein. Aber der von ihm hergestellte Zusammenhang von Empfindungen mit Sehnen und Anhaften ist ein eindrucksvoller Beleg für Introspektionsfähigkeit und Einsicht in menschliches Wesen. (Natürlich ist er auch ein Beleg dafür, wie lange Begehren und Anhaften für Menschen schon Ursache von Leiden darstellen.)

Im nächsten Blogbeitrag geht es weiter mit #6 Akzeptanz.

Quelle:

Jon Kabat-Zinn: Gesund durch Meditation – Das große Buch der Selbstheilung mit MBSR.

Chögyam Trungpa: Erziehung des Herzens. Buddhistisches Geistestraining als Weg zu Liebe und Mitgefühl

Sam Harris: Waking Up: A Guide to Spirituality without Religion (2015)

„Schwimmen zwei junge Fische des Weges und treffen zufällig einen älteren Fisch, der in die Gegenrichtung unterwegs ist. Er nickt ihnen zu und sagt: »Morgen, Jungs. Wie ist das Wasser?« Die zwei jungen Fische schwimmen eine Weile weiter, und schließlich wirft der eine dem anderen einen Blick zu und sagt: »Was zum Teufel ist Wasser?«“ -David

„Schwimmen zwei junge Fische des Weges und treffen zufällig einen älteren Fisch, der in die Gegenrichtung unterwegs ist. Er nickt ihnen zu und sagt: »Morgen, Jungs. Wie ist das Wasser?« Die zwei jungen Fische schwimmen eine Weile weiter, und schließlich wirft der eine dem anderen einen Blick zu und sagt: »Was zum Teufel ist Wasser?«“ -David